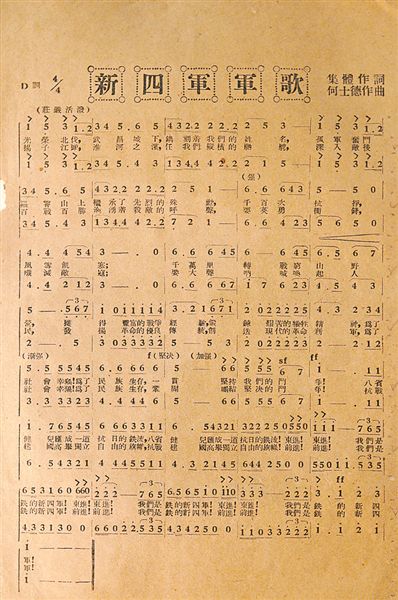

一九三九年十月十一日《抗敌报》刊登的颁布学唱《新四军军歌》的命令及歌谱。

1939年6月15日《抗敌》杂志第4号刊登的《新四军军歌》。

《新四军军歌》是我最爱唱也是我唱得最多的一首革命歌曲。因为我是听着老前辈讲述《新四军军歌》的故事长大的。我父亲袁国平,时任新四军政治部主任,我母亲邱一涵在新四军皖南时期任教导总队宣教科长,《新四军军歌》曲作者何士德所在的文化队又隶属于教导总队,因此她对《新四军军歌》的创作过程是十分清楚的。陈毅等前辈以及时任军部速记班班长的李又兰、《抗敌报》副主编马宁有关对军歌的讲述,不仅让我认识了军歌,同时也让我了解了许多《新四军军歌》的创作历史,更让我爱上了《新四军军歌》。近年来陆续发现的包括军长叶挺、副军长项英、政治部主任袁国平、政治部副主任邓子恢联名颁布学唱《新四军军歌》的命令等历史文献,完全吻合了前辈们关于《新四军军歌》创作背景及创作过程的讲述。

当我还是个青年学生的时候,陈毅伯伯就曾亲口对我说:“你爸爸是著名的宣传鼓动家,很有才华,《新四军军歌》就是他主持创作的。”

袁国平受命主持创作《新四军军歌》

1939年2月,周恩来到皖南新四军军部视察。在一次会议上,他和新四军的领导同志一起商定了新四军“向南巩固、向东作战、向北发展”的战略方针,大家都非常兴奋。

叶挺提出:“我们应该写一首军歌反映这个方针,让全军将士都知道我们的奋斗目标”。与会者异口同声表示赞成。项英当即表示:“叶军长的意见很好,一首高水平军歌的作用可大了,相当于为新四军编写了一本教科书,可大大提高我军的战斗力,这一点我有亲身的体验。中央苏区第一方面军取得第三次反‘围剿’胜利后,方面军总政治部向所属部队发出通知学唱《三期革命战争胜利歌》。当敌人发起第四次‘围剿’时,我们一方面军各部队无论在战前动员还是在行军途中都高唱《三期革命战争胜利歌》,提高了部队的士气,坚定了必胜的信念,战斗力大大增强。所以创作军歌的工作很迫切,这件事就这么定了。前方忙于作战,我们军部又人才济济,就在军部征集歌词然后配曲。现在大家都很忙,我的意见还是各司其职,军歌的创作由国平来抓。国平作词是行家,我前面说的《三期革命战争胜利歌》就是国平写的。他抓军歌的创作是最合适的”。

接着,项英明确了军歌的创作要求:“第一,应宣传我军的光荣历史和优良传统。第二,要明确我军的宗旨和目标。第三,军歌应该是进军的号角,能催人奋进勇往直前。只有这样,才是一首好的军歌。” 袁国平表示,创作军歌是政治部分内的事,作为政治部主任责无旁贷,但我对三年游击战争的情况了解不多,还请各位指导。陈毅讲,我正在写一首诗,待完成后可供你参考。项英则说,我给中央的三年游击战争的报告,你也可以看看。

在炮火硝烟中诞生

袁国平按照项英的要求,着手开展歌词征集,为此《抗敌报》还专门刊登了征稿启事。很快,朱镜我、朱克靖及袁国平本人先后拿出了自己的初稿。朱镜我及时在政治部组织了讨论,一致认为其中一篇完全符合项英对军歌的要求,确定以此为基础进一步优化。陈毅回到江南以后于3月底完成了叙事诗《十年》的撰写。4月上旬,袁国平收到陈毅的诗并附有一封信。信中说,“我因在军部滞留的时间较长,积压许多军务急需处理,又要忙于传达周副主席和军部的指示,为军歌作词之事只能作罢。现将诗稿寄来以供参考。”袁国平即责成朱镜我考虑是否可将《十年》改成歌词。朱镜我和时任《抗敌报》副主编的马宁先后着手修改,均感到此诗结构严密、逻辑性强,改动一字都困难。马宁还说《十年》是叙事诗,与歌词不是一个文体,很难改成歌词。

袁国平决定召开会议进行讨论。参加会议的除袁国平、朱镜我、马宁、朱克靖和政治部秘书长黄诚以外,还有副参谋长周子昆、军部秘书长李一氓等。朱镜我主持会议并汇报了有关情况。会议一致认为,政治部原选定的稿子完全符合军歌的要求,已经反映了《十年》的基本精神和主要内容。遂在此基础上吸收了其他来稿的可取之处,做了进一步修改后,决定将其发军部和各支队征求意见,同时交何士德谱曲。

陈毅收到军歌歌词征求意见稿后,在给军部的信中认为歌词很好,表示赞同并建议将“光荣北伐武昌城下镌刻着我们的姓名”中的“镌刻”改成“血染”。

征求意见稿返回军部后,在政治部讨论时,政治部秘书长黄诚觉得“镌刻”更为深刻些,因为自北伐以来,国民党中的将领常抹煞共产党在北伐中的作用和功绩,而“镌刻”的寓意彰显了在北伐战争中共产党人的功绩是彪炳史册的。而袁国平则认为革命战争总是要流血牺牲的,他觉得陈毅同志提出的修改意见将“镌刻”改为“血染”也是可取的。针对不同的意见,袁国平最终拍板采纳陈毅的意见,将“镌刻”二字改成“血染”。

袁国平在组织创作歌词的同时,还和作曲家何士德商量如何谱好曲。袁国平向何士德着重说明了歌词产生的背景,详细讲述了皖南的战略环境、新四军的发展方针,强调歌词要突出东进抗敌和向敌后进军的思想,谱曲时要加强战斗气势。袁国平还强调,“歌词第一段最后一句‘东进,东进,我们是铁的新四军!’和第二段‘前进,前进,我们是铁的新四军!’要重复两次”。他在听完第一次谱曲后,又提醒曲作者,《新四军军歌》的“曲调应高昂雄伟,要有一往直前的进军气魄。”何士德按这个要求写了第二稿。这一稿没有马上递交审查,而是先在文化队内部试唱,倾听队员的反映。大家认为这一改好多了,雄壮、高昂,节奏鲜明;不足之处是,新四军指战员大都出身工农,学唱难度较大。于是,他再一次作了大修改。第三稿完成后,使得曲调更加雄壮有力、鼓舞人心,充满了艺术感染力和号召力。曲与词的结合也相当完美,使得歌词的意境得以充分展现。结尾处,连续三个“东进,东进!我们是铁的新四军!”曲调有层次地、一次比一次高亢雄健,推出了全曲的高潮。1939年7月1日中午,在云岭附近的新村文化队礼堂,何士德指挥军部文化队的歌咏队试唱了《新四军军歌》。当最后一个音符结束后,项英当即叫 “好”,并说:“你们唱得好,唱出了新四军的光荣传统,唱出了新四军的英雄形象。”然后,袁国平当即代表军部郑重宣布:“通过!”并将军歌正式定名为《新四军军歌》。正当大家沉浸在成功的喜悦之中时,突然,日寇12架飞机窜到了云岭、中村一带的上空,狂轰滥炸,当地老百姓和部队都有伤亡。在项英、袁国平等指挥下,文化队的同志立刻分散隐蔽。

警报解除后,项英和袁国平在大家面前发表了义愤填膺的讲话。项英愤怒地说:“日寇今天的轰炸对中国人民又欠下一笔血债。我们要用各种战斗来回击敌人,大家要到部队去教唱军歌,用革命的歌声激励士气,打击敌人。”然后,他宣布当晚庆祝“七一”的晚会暂停,要求大家到云岭去救灾。

袁国平在讲话中说,《新四军军歌》在战斗的血火中诞生了,大家要学好教好《新四军军歌》,用歌声鼓舞指战员,向敌人讨还血债……

弹痕累累,硝烟未散,在项英、袁国平的一番义愤填膺的讲话以后,大家带着满腔怒火和对日本侵略者的刻骨仇恨,再次高唱军歌。所以,《新四军军歌》名副其实是在炮火与硝烟中诞生的。

颁布学唱《新四军军歌》的命令

新四军军部首长对《新四军军歌》的创作和学唱非常重视。在新四军成立两周年纪念日即1939年10月12日之际,军长叶挺、副军长项英,政治部主任袁国平、副主任邓子恢联名签署命令,在正式公布《新四军军歌》的同时,强调以军歌为教材对全军指战员进行党史、军史和革命传统教育。命令全文如下:

命令

兹审定并公布本军军歌(附后),仰全军一律遵照采用,全体指战员应在最短期内,唱诵纯熟,兹根据军歌解释,深入教育,使人人深切了解军歌意义,以军歌之精神为全军之精神,并贯彻此精神於我军战斗中,工作中,日常生活中去。军歌应在集会时歌唱,唱时必须全体肃立,庄严郑重,并不得任意修改歌词与歌曲,此令。

军长叶挺 副军长项英

政治部主任袁国平 副主任邓子恢

命令所附《新四军军歌》在注解中明确指出 “此系最后修正之歌谱,以后各部队均以此为准”,命令还特别强调“不得任意修改歌词与歌曲。” 这为统一军歌的词曲,提供了最准确最可靠的标准,也为确保《新四军军歌》不被演变,规定了铁的纪律。其后数十年直至“文化大革命”前,《新四军军歌》就这样以集体作词、何士德谱曲或作曲转载在诸多刊物上,传唱中华大地,经久不衰。

军歌歌词被史沫特莱译成英文传到国外

当年在皖南采访的美国著名女作家、记者艾格尼丝史沫特莱,被指战员们学唱军歌的热烈气氛所感染,她在听了袁国平的介绍后,称《新四军军歌》为“时代的强音”,并提笔将歌词译成了英文,传到了国外。中华人民共和国成立不久,史沫特莱在奔赴北京途经英国时因病去世,临终前她嘱托朋友将她的歌词手稿等遗物一起寄给了她曾采访过的朱德总司令。1949年9月27日,中国人民政治协商会议第一届全体会议决定将《义勇军进行曲》作为中华人民共和国代国歌,当即指定由上海的中国唱片公司录制唱片。开国大典前赶制的编号为“大中华唱片厂38254”的唱片很快报送北京,其一面是《中华人民共和国代国歌》,另一面即是《新四军军歌》,这张唱片仅制作10张,可见《新四军军歌》在当代革命歌曲中的地位是多么重要。

解放军原总政治部在《中国工农红军和新四军政治工作的卓越领导者》一文中就袁国平对《新四军军歌》所作出的贡献给予了肯定:“他积极组织《新四军军歌》的创作,突出了东进抗敌和向敌后发展的思想,加强了战斗气势,使之成为一首雄壮有力、脍炙人口的著名军歌。”

如今,袁国平和他的战友们在战火纷飞的年代精心创作的这首《新四军军歌》,鼓舞了几代人顽强奋进。这气势磅礴的雄伟战歌产生于伟大的时代,产生于一群信念坚定、才华横溢的中华精英。他们人已离去,歌声却始终响彻在祖国大地,永远留在人民的心中代代相传!

谨以此文纪念《新四军军歌》诞生八十周年。